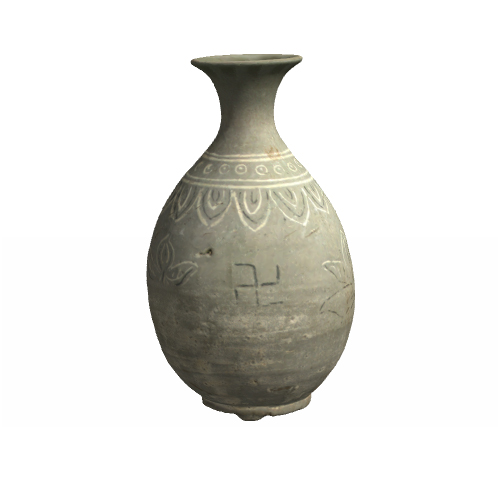

문양설명

이 청자 병은 좁은 목을 가지고 있으며 어깨에서부터 벌어져 풍만한 동체(胴體)를 이루었다. 어깨의 윗부분부터 2줄 선을 백상감하여 문양대를 만들고 그 안에 구슬이음문을 백상감하여 돌렸다. 그 아래로 연판문을 흑백상감하여 돌렸고, 동체 위쪽에 연꽃과 만(卍)자를 흑백상감하여서 번갈아가며 배치하였다. 구슬이음문은 일종의 테두리 문양으로 크고 작은 구슬형태의 원무늬가 연속한 모양으로 나타나는 것을 말한다. 구슬이음문은 중국의 위진남북조 시기에서 수당시대에 성행하였던 것으로 고대 서아시아 중앙아시아 지역에서 이보다 일찍이 유행하여 일반적으로 그 기원을 서아시아에 두고 있다. 일반적으로 구슬이음문은 태양을 상징하거나 불교의 보배(佛珠) 혹은 세계와 생명을 상징한다. 연판문은 연꽃의 꽃잎을 펼쳐 놓은 모양을 도안화시켜 연속무늬를 구성한 것을 말한다. 이러한 형태는 주로 도자기의 어깨부분이나 굽 혹은 저부의 둘레에 사용되었는데 이는 연꽃이 지닌 특별한 상징적 의미가 있기 때문이다. 즉 도자기 등 그릇의 둘레에 연판문양이 들어감으로써 그 물건의 비범성과 청정함을 나타내어 일반의 비속한 존재와 구별하고자 하는 데 목적이 있다. 연판문이 본격적으로 나타나는 시기는 삼국 시대에 불교미술이 시작되고부터라고 할 수 있으며, 문양화된 것은 통일신라시대에 이르러서다. 범종을 비롯한 각종 불구류(佛具類)와 사리장엄구, 향로, 동경 등에서 다양한 연판의 양식이 나타나게 되었고, 그 형식은 고려시대에 와서 단조로운 선으로 표현되어 더욱 간결해진다. 연꽃은 옛날부터 생명의 창조, 번영의 상징으로 애호되었는데 그 이유는 연꽃의 강한 생명력 때문이다. 한편 불교에서는 연꽃을 청결, 순결의 상징물로 여겼는데 그것은 늪이나 연못에서 자라지만 더러운 연못에 물들지 않는 속성에 기인하고 있다. 연꽃의 이런 속성을 불교의 교리와 연결시켜 초탈(超脫), 보리(菩提), 정화(淨化) 등 관념의 상징으로 간주하였다. 또 연꽃은 환생을 상징한다. 우리 판소리 심청가에서도 심청은 인당수에 빠졌다가 큰 연꽃 속에서 환생하는 것으로 나타나고 있다. 만자무늬는 태양, 번개, 물, 불의 운동의 표상한다는 설과 북두칠성이 회전하는 모습에서 기원했다는 설이 있다. 만자의 구성에 있어 선의 리듬이 오른쪽 방향으로 흐르는 것은 ‘해’ 즉 태양의 회전과 같은 것이라 하여 모든 자연의 정상적인 움직임의 이치로 여겼으며 이것이 만약 반대로 회전하면 그것은 죽음을 뜻하는 것으로 한편으로는 기피했던 글자이기도 했다. 그러나 대부분 길상(吉祥)과 만복(萬福)이 집결된다는 의미를 나타내어, 우리 생활 속에 가장 많이 사용된 길상문 중 하나이다.

한국문화정보원이 창작한 저작물은 "공공누리 출처표시" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

예) 본 저작물은 "문화포털" 에서 서비스 되는 전통문양을 활용하였습니다.