용도별문양

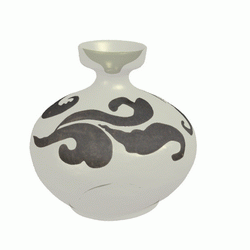

청자철화유병(7415)

문양설명

이것은 향유를 담는데 사용되었을 것으로 추정되는 고려시대의 청자 유병(油甁)이다. 유병은 향유(香油)나 머릿기름 등의 기름을 담는 병으로, 통일신라시대의 토기에서부터 나타나며 고려청자를 거쳐 조선시대의 백자 및 청화 백자에 이르기까지 많이 만들어졌다. 가장 작고 앙증맞은 향유 병에서부터 연지 반죽용 기름을 담는 작은 병, 비교적 큰 머릿기름용 병 등, 안에 담긴 기름의 종류에 따라 다양한 형태와 크기가 있다. 우리나라 사람들은 긴 머리카락을 가꾸기 위해 머릿기름이 필요했는데 동백, 아주까리 수유의 씨, 들깨 등으로 기름을 짜서 유병에 담아두고 썼던 것으로 보인다. 머릿기름은 햇빛에 민감했기 때문에 이를 담는 유병은 몸통이 불룩하고 목이 좁은 것이 특징이다. 이 유병은 다른 청자 유병들에 비해 목 부분이 길고 가는 형태이며 반구형(盤口形)의 구부를 가진 청자 유병이다. 병의 어깨부분에는 진한 철화(鐵畵)기법으로 간략화 된 덩굴무늬를 시원스럽게 그려 넣었다. 철화기법은 그릇 표면에 철분을 주성분으로 하는 안료로 문양을 그린 것으로 유약을 입혀 구워내면 문양이 검게 나타난다. 덩굴은 한자 표기로 당초(唐草)라 표기하는데, 당초는 ‘당(唐)나라 풍의 덩굴무늬’를 가리킨다. 당초라고 하는 용어는 원래 겨우살이덩굴(인동초)이라는 의미를 지닌다. 인동초(忍冬草)는 한국을 비롯한 중국 등지의 산악에서 흔히 볼 수 있는 겨우살이 덩굴식물이다. 이 덩굴은 겨울을 견뎌낼 뿐만 아니라 덩굴을 이루면서 끊임없이 뻗어나가기 때문에 장수와 대(代)를 이음을 상징하게 되었다. 덩굴문은 단독으로 쓰이기보다는 줄기가 꽃이나 꽃잎에 덩굴처럼 얽혀져 꽃문양을 서로 자연스럽게 연결하거나 다른 무늬를 연결하는 연결고리의 역할을 해왔다. 덩굴문은 고대 이집트에서 발생하여 그리스에서 완성되었으며 북아프리카, 시리아, 메소포타미아, 서아시아, 페르시아 등의 제국과 인도, 중국, 한국, 일본 등 광범위한 지역에서 다양하게 사용되었다. 덩굴문은 그 지역의 특성에 따라 유형을 분류해 볼 수 있다. 그리스의 전통적인 양식인 안테미온(Anthemion)계와 아라비아 지역에서 독특한 양상을 보여주는 아라베스크(Arabesque)계로 크게 나눌 수 있으며, 또한 그 양식에 따라 안테미온계는 로터스와 팔메트 양식, 그리고 아칸서스로 세분하여 볼 수 있다. 로터스는 원형의 꽃무늬 형식이고, 팔메트는 부채꼴의 꽃무늬 형식이며, 아칸서스는 덩굴무늬 형식으로 ‘인동덩굴문(인동당초문)’으로 번역된다. 고려시대에는 원형의 국화와 S자형 덩굴문을 연결한 단순하고 단조로운 국덩굴문이라든가 포도넝쿨과 모란·연꽃 등으로 구성한 매우 짜임새 있는 덩굴문이 나타난다. 또한 철재 등으로 그려진 회화풍의 덩굴문양과 포도넝쿨을 덩굴무늬화한 문양이 보인다.

한국문화정보원이 창작한 저작물은 "공공누리 출처표시" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

예) 본 저작물은 "문화포털" 에서 서비스 되는 전통문양을 활용하였습니다.