공감리포트

최신 문화이슈와 문화현장을 생생하게 전달합니다

뮤지션과 예술가의 현대적 만남

지드래곤이 현대미술을 보여준다고?

-피스마이너스원(PEACEMINUSONE)-‘무대를 넘어서’

지난 6월 9일, 서울시립미술관에서는 새로운 현대미술 전시가 시작되었습니다. 한 가지 놀라운 사실은 뮤지션 지드래곤도 이 전시에 참여했다는 것입니다. ‘피스마이너스원(PEACEMINUSONE)’이라는 전시의 제목은 지드래곤 앨범의 로고이자, 그의 비공개 SNS 계정명이라고 합니다. 그러니까 서울시립미술관에서 열리는 이 전시는 ‘지드래곤’이라는 사람이 주제가 된 것입니다. ‘무대를 넘어서(Beyond the Stage)’라는 부제에서도 알 수 있듯이 화면 속 연예인이나 무대 위의 뮤지션으로서의 지드래곤이 아닌, 좀 더 개인적인 그의 세계를 보여주기 위한 전시라고 볼 수 있습니다.

‘피스마이너스원(PEACEMINUSONE)’은 유토피아적이고 평화로운 세계(PEACE)에 다다르고 싶지만 결국 실패하고, 결핍(MINUS) 된 이상과 현실 사이에 있는 어딘가(ONE)를 의미한다고 합니다. 따라서 이번 전시에서는 지드래곤이 생각하는 현실과 그가 원하는 이상, 그리고 그 사이의 몽환적인 세계를 만나볼 수 있습니다.

이 전시는 지드래곤에 관한 것이지만, 그가 직접 작품을 만든 것은 아닙니다. 국내외 아티스트 12팀의 참여로 회화, 조각, 사진, 설치 등 총 200여 점의 작품이 전시되어 있습니다. 이 중 인상적인 작품들과 전시실에 대해서 소개하면서 지드래곤의 개인적인 세계에 대해 알아보도록 하겠습니다.

논픽션뮤지엄 전시 전경 ⓒ 문화포털 기자단 김현정

2층에 있는 <논픽션뮤지엄>은 지드래곤과 페브리커(Fabrikr)라는 아티스트 그룹이 협업하여 만든 전시 공간입니다. 이 공간에는 뮤지션으로서 지드래곤의 모습과 함께 현대미술 작품을 수집한 지드래곤이 그동안 구입한 작품 중 관람객들과 공유하고픈 예술작품들을 모아 어우러져 있는 모습을 볼 수 있습니다. 우선 이곳에서는 그가 빅뱅으로 활동하면서 입었던 의상들과 미디어를 통해 보여주었던 자신의 이미지 중 본인이 가장 마음에 드는 사진 작품들을 만나보실 수 있습니다.

지드래곤 소장의 미술작품 <I promise to love you>(좌)와 <페티쉬(Fetish)>(우) ⓒ 문화포털 기자단 김현정

뿐만 아니라 그가 좋아하는 현대미술 작가들의 소장품도 확인할 수 있습니다. 그중에서 네온사인으로 유명해진 트레이시 에민의 <I promise to love you>와 제이슨 마틴의 <페티쉬(Fetish)> 작품이 눈에 띕니다. 트레이시 에민은 짧은 단어나 문장을 이용해서 자신의 메시지를 관람객에게 전달하는 작가입니다. 제이슨 마틴는 2차원적으로 캔버스에 무언가를 그리는 것을 넘어서, 특수 제작한 붓으로 붓터치를 고스란히 남기면서 캔버스를 3차원적인 공간으로 끌어냅니다. 그의 작품은 회화와 조각 사이 어딘가에 위치한다고 이야기합니다. <페티쉬>는 섬세하면서도 유연한 붓터치와 검붉은 색채를 통해 추상임에도 불구하고 섹시한 분위기를 풍깁니다. 이런 현대미술 작가들이 시각적인 미술작품으로 자신의 메시지를 대중에게 전달한다면, 지드래곤은 청각적인 음악으로 자신의 메시지를 대중에게 전달한다는 점에서 형식은 다르지만 같은 목적을 가지고 있습니다.

이 전시장에는 독특한 특징이 있는데요. 우선, 전시장 내에서는 시계 소리와 초침 소리를 연상케 하는 소리가 울려 퍼집니다. 또한, 바닥에는 두꺼운 카펫이 깔려있어서 걸을 때마다 그 푹신한 느낌을 받게 됩니다. 그뿐만 아니라, 절에서 맡을 수 있을법한 독특한 향기가 공간을 메우고 있습니다. 이는 관람객들이 전시를 시각적으로 감상하는 것에서 더 나아가 오감을 이용해서 관람할 수 있기를 바라며 지드래곤이 직접 고른 것들이라고 합니다. 전시장을 무언가를 바라보는 단순한 공간에서 온몸으로 체험할 수 있는 공간으로 그 의미를 확장했다는 면에서 미술관에 대한 딱딱하고 어려운 고정관념에서 벗어날 수 있었습니다.

천사와 악마의 지드래곤을 볼 수 있는 <무제의 지드래곤> ⓒ 문화포털 기자단 김현정

권오상 작가는 사진을 조각으로 표현한 ‘사진 조각’이라는 장르를 개척한 작가입니다. 그는 이번 전시 <무제의 지드래곤>에서 지드래곤을 천사와 악마로 표현하였습니다. 이 조각상을 만든 재료는 작가가 인터넷상에서 지드래곤으로 검색하여 찾은 이미지를 모아 만든 것이라고 합니다. 또한 이 구도는 라파엘로의 악마를 무찌르는 대천사 미카엘에서 따온 것인데요. 자세히 보면 천사와 악마의 얼굴이 모두 지드래곤인 것을 확인할 수 있습니다. 이는 한 사람에게 두 가지 양면성이 모두 내재되어 있는 것을 의미합니다.

천장에 장식되어있는 것은 지드래곤이 수집하고 있는 운석을 본뜬 것인데요. 아티스트 외에 수집가로서 그의 모습을 확인할 수 있어서 매우 흥미로운 시간이었습니다. 삼면이 거울로 이루어진 이 공간에 들어가면, 이 세상에 없는 천사와 악마, 그리고 다른 공간에서 날아온 운석이 함께 존재하여 정말 여기가 아닌 몽환적인 공간처럼 느껴집니다. 또한 천사와 악마로 변한 지드래곤의 표정 역시 알 듯 말 듯 한 표정으로 좀 더 알고 싶은 마음을 더해줍니다.

무인도에 있는 미니어처 형상의 <어느 멋진 날, 한 낮의 짧은 꿈> ⓒ 문화포털 기자단 김현정

국내에서 가장 사랑을 받는 아티스트 중 한 명인 지드래곤. 과연 그도 하고 싶은데 못하는 일이 있을까요? 진기종 작가는 지드래곤과 처음 만났을 때 지금 당장 하고 싶은 일이 무엇인지 물었다고 합니다. 그러자 지드래곤은 잠시 고민하더니 ‘아무도 없는 곳으로 가서 쉬고 싶다’고 대답했습니다. 진기종 작가는 이런 지드래곤의 소원을 바탕으로 <어느 멋진 날, 한 낮의 짧은 꿈>이라는 작품을 만들었습니다. 이 작품은 미니어처 모형의 설치미술 방식을 이용하여 만들어졌습니다. 지드래곤은 작은 미니어처로 표현되어있고, 화려한 무대에서 내려온 후 무대의상을 하나씩 벗어던지며 무인도에서 지내는 모습이 보입니다. 인상적인 것은 그가 원하는 이 무인도마저 실상은 카메라와 조명이 비치는 곳에 존재한다는 사실입니다. 지드래곤, 그가 하고싶은 것을 예술로써 표현하는 순간, 그의 소원은 다시 대중 앞에 공개되기에, 결국 대중에게서 벗어날 수 없는 아티스트의 숙명을 표현하고 있습니다.

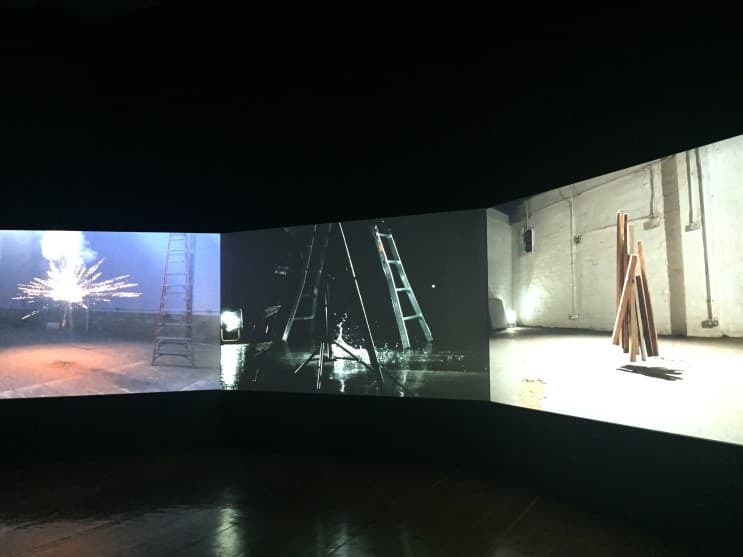

백스테이지에 들어서는 듯한 SoA의 설치 작품 ⓒ 문화포털 기자단 김현정

이 전시회에는 관람객이 직접 지드래곤이 되어볼 수 있는 작품도 있다고 하는데요. 바로 건축 사무소 SoA가 만든 설치 작품과 방앤리의 <TV에 나오지 않는, 바퀴달린 혁명>입니다. SoA의 설치미술은 무대공연 뒤 백스테이지를 연상시키는 철골 구조물을 관람객의 시야 앞으로 끌어낸 작품입니다. 아마 지드래곤은 수많은 무대를 오른만큼 무대 뒤의 수많은 철골 구조물도 익숙할 것입니다. 그러나 이는 지드래곤을 뮤지션으로 바라보는 일반 사람들에게는 낯선 풍경입니다. 조명이 쏘여지고 있는 구조물 사이를 지나가면, 화려한 무대 앞과는 다른 미완성의 이미지에 내가 알던 무대와 또 다른 무대가 있구나 하는 생각이 듭니다.

관람객이 아티스트가 된 경험을 할 수 있는 <TV에 나오지 않는, 바퀴달린 혁명> ⓒ 문화포털 기자단 김현정

방앤리의 <TV에 나오지 않는, 바퀴달린 혁명>는 관람객들이 직접 무대 위로 올라가 볼 수 있습니다. 이 작품은 여느 가요 프로그램의 배경과 다를 바 없이 무대 뒤에 레볼루션(REVOLUTION)이라는 단어가 놓여있고, 무대 맞은편에는 촬영용 카메라가 놓여있습니다. 무대 근처에 있는 모니터들은 무대 위에 올라간 관람객들의 모습을 무작위로 노출시킵니다. 수십 대의 카메라 중 어떤 것이 모니터로 송출될지 모르는 상태로 무대 위 관람객은 마치 뮤지션이 된 것처럼 긴장되기도 하고, 한편으로는 지금껏 경험해보지 못한 낯선 세계를 마주치며 작품을 접할 수 있습니다.

소리가 나는 순간을 관찰할 수 있는 작품 <거기 이후> ⓒ 문화포털 기자단 김현정

소리가 나는 순간을 관찰할 수 있는 작품 <거기 이후> ⓒ 문화포털 기자단 김현정

지금까지 지드래곤과 밀접한 관련이 있는 작품을 설명했지만, 전시회에는 지드래곤의 팬이 아니더라도 편한 마음으로 볼 수 있는 작품들도 많습니다. 그중 인상적인 작가로는 소피 클레멘츠와 콰욜라가 있습니다. 영국의 비주얼 아티스트 소피 클레멘츠는 사운드를 시각화한 작품인 <거기 이후>를 전시하였습니다. 그녀는 웅장한 소리가 나는 순간순간의 사진을 이어붙여 영상으로 만듭니다. 따라서 그녀가 만든 작품은 ‘비디오 조각’이라고도 불립니다. 하나의 시점에서 소리가 나는 순간을 동영상으로 보는 것과, 소리가 나는 순간순간을 매번 다른 시각에서 포착하여 그것을 이어 붙인 것은 매우 다른 느낌이었습니다. 마치 매트릭스의 유명한 장면인 총알을 피하는 장면을 떠올리는 동시에 소리의 원인인 시각에 집중하게 되는 경험이었습니다.

중량감을 가진 거대한 작품이지만 스티로폼으로 만들어진 <포로>연작 ⓒ 문화포털 기자단 김현정

또 다른 영국의 아티스트 콰욜라는 디지털 방식으로 조각 작품을 만들어냈는데요. 놀라운 사실은 전시된 세 개의 조각 중 두 개는 콰욜라가 없는 상태에서 제작되었다고 합니다. 디지털 방식으로 제작되기 때문에 콰욜라가 디자인을 보내면 그 디자인을 가지고 한국에서 제작할 수 있다고 하는데요. 작가가 직접 작업에 참여하지 않는 신선한 현대미술 작품이라고 볼 수 있습니다. <포로> 연작은 미켈란젤로의 미완성 작품 <노예> 연작을 현대적으로 해석한 작품이라고 하는데요. 웅장하고 무거워 보이는 이 작품이 사실은 스티로폼으로 만들어졌다는 사실을 알고 나면, 일반적으로 연상되는 조각의 무게감과는 거리가 멀어서 가까이서 봐도 낯선 느낌을 지울 수 없습니다.

조용한 전시실에서 회화 작품을 관찰하는 것이 아닌, 다른 소리와 다른 촉감을 느끼며 각 전시실을 둘러보고 나면, 지드래곤의 개인적인 면에 대해서 알 수 있을 뿐 아니라 현대미술이 가진 특징을 직접 경험해볼 수 있는 전시였습니다.

지드래곤은 이번 전시의 기자간담회에서 이런 말을 했습니다. “자신의 팬이든 아니든 평소 미술을 접하기 어려운 사람들이라면, 가벼운 마음으로 전시를 보고 현대미술에 조그마한 관심이라도 가지기를 바란다”는 것이었습니다. 이 생각은 서울시립미술관이 지드래곤과 협업하여 이번 전시회를 열게 된 이유이기도 합니다. 전문적인 관람객의 스펙트럼에서 더 나아가, 미술관이 어렵게 느껴 꺼리던 사람들도 미술관을 편하게 방문할 수 있게끔 하는 것이 바로 그것입니다.

현대미술이 태동한 이래로 현대미술 작가들 대부분은 비난을 받아 왔습니다. 그들의 작품들이 기존에는 없었던 처음 보는 것이기 때문입니다. 국내에 처음 있는 시도인 전시 <피스마이너스원> 역시 대중문화의 아이콘과 시립미술관의 협업으로 이러한 논란에서 벗어나기는 쉽지 않을 듯합니다. 그러나 관람객의 입장에서 이는 또 다른 기회가 될 수 있습니다. 현대미술을 사랑하고 대중문화에 낯선 사람이라면, 이번 전시를 통해 대중문화와 현대미술이 만나는 접점을 작품으로 확인할 수 있습니다. 지드래곤을 좋아하는 사람이라면, 그의 지금까지 그의 삶과 생각을 관찰하는 동시에 이전까지는 낯설었던 현대미술을 경험해볼 수 있는 기회로 여길 수 있습니다.

현대미술과 대중문화. 멀지만 가까운 두개의 접점을 통해 하나에서 둘로 관심을 넓히는 것, 세상에 자신이 좋아하는 것의 범주를 넓혀가는 것, 그게 바로 미술의 존재 이유가 아닐까요?

* 전시 안내

- 전시명 : 피스마이너스원(PEACEMINUSONE)-‘무대를 넘어서’

- 기간 : 2015년 6월 9일(화)~2015년 8월 23일(일)

- 장소 : 서울시립미술관 2층, 3층 전시실

- 운영시간

1) 화/수/목/금 10:00~20:00

2) 토/일/공휴일 10:00~19:00

3) 매월 첫째/셋째 화요일 10:00~19:00

※ 매주 월요일 휴관

- 관람료 : 성인 13,000원, 청소년 11,000원, 어린이 8,000원

* 참고 자료

[사이트] 피스마이너스원 공식 홈페이지

- http://peaceminusone.modoo.at/

[사이트] 서울시립미술관

- http://sema.seoul.go.kr/

·작성자 : 문화포털 기자단 김현정(글) / 정미리(편집)

김현정의 문화공감